Pier Paolo Pasolini, dopo aver risposto a un’inchiesta della rivista “Sipario” che chiedeva agli scrittori italiani perché non creassero testi per la scena che la lingua del teatro era un italiano improbabile, produsse sei pièce che raccolse sotto l’etichetta di “teatro di parola”. Sono indagini dense in alcuni dei complessi, degli archetipi, degli scandali nella nostra società. Tra gli altri si impegnò particolarmente in Bestia da stile, composto, in varie versioni, tra il 1965 e il 1974. Doveva avere forti caratteri autobiografici, raccontare la nascita di una vocazione poetica, la sua, nella meraviglia delle campagne e nell’attrazione per la linfa viva dei ragazzi; doveva poi entrare nella storia del Novecento e nei suoi traumi, oltre che in quella familiare e personale, incrociata, mescidiata, con parti simboliche affidate a personaggi quali la Penombra o i Burocrati ortodossi e una finale disputa tra Capitale e Rivoluzione; doveva ripercorrere la deportazione e gli stermini degli ebrei, le lotte, perfino quelle fratricide, della Resistenza, con un omaggio al fratello ucciso da altri partigiani. Introduceva una madre simile a una forza, ancestrale, della natura e un padre ombra che parlava da un Aldilà. Poi, dopo il 1968, la sua autobiografia, intellettuale, sociale, politica, si complicò con altri elementi, alcuni fantastici, sovrapponendosi a quella di Jan Palach, studente di filosofia praghese bruciatosi in olocausto nel gennaio del 1969 per protestare contro l’invasione di quella che allora si chiamava Cecoslovacchia da parte dei carri armati sovietici, a ribadire la sudditanza del paese, che aveva cercato momenti di libertà, al Patto di Varsavia.

Il protagonista, allora, si chiamò Jan e la sua formazione poetica fu ambientata nella cultura europea e boema, con riferimenti a compositori come Janáček e a pittori come Kupka, con un’appendice contenente riferimenti più stringenti, anche se sempre visionari, alla situazione della Cecoslovacchia.

Di quei testi del “teatro di parola”, spesso ardui con il loro rigore intellettuale, con il loro incalzante e complesso fraseggiare, non si vantano spettacoli memorabili, anche se molti artisti di teatro si sono misurati con essi. Quelli che hanno affrontato Bestia da stile si possono contare sulle dita della mano: Cherif, nel 1985; poi, nel 2004 Antonio Latella, in uno spettacolo con gli attori seduti, che dicevano, schierati davanti al sipario chiuso che si apriva solo per mostrare un rogo; Fabio Condemi ne aveva fatto il suo saggio di diploma all’Accademia Silvio D’Amico, con Gabriele Portoghese allievo attore, nel 2016; infine Stanislas Nordey l’aveva usato per un percorso didattico con gli allievi della scuola di teatro di Ert, nel progetto che metteva in scena, presso il teatro nazionale emiliano romagnolo, tutto il teatro di Pasolini nel 2023.

Da alcuni anni su questo testo sta lavorando il Teatro delle Bambole, una compagnia con più di venti anni di attività, diretta da Andrea Cramarossa. Il suo teatro è sempre stato rivolto all’indagine di archetipi, come quello di Edipo, di dispositivi rituali con uno sguardo profondo al Teatro delle orge e dei misteri di Hermann Nitsch e a esperienze sonore totali, che diventano trame eper l’azione.

In questo modo si incontrano due esperienze arduamente poetiche: quella del testo di Pasolini, piena di passaggi oscuri, non fosse altro per la distanza da certi fatti cui si riferisce, e quella di una compagnia teatrale che, al di là dei testi messi in scena, vuole coinvolgere fino ai precordi lo spettatore in un’esperienza, senza fornire facili vie d’interpretazione, anzi arricchendo le parole del poeta di azioni sotterranee, di linee di interpretazione che sono veri e propri modi per rivivere la lezione pasoliniana, attuandola.

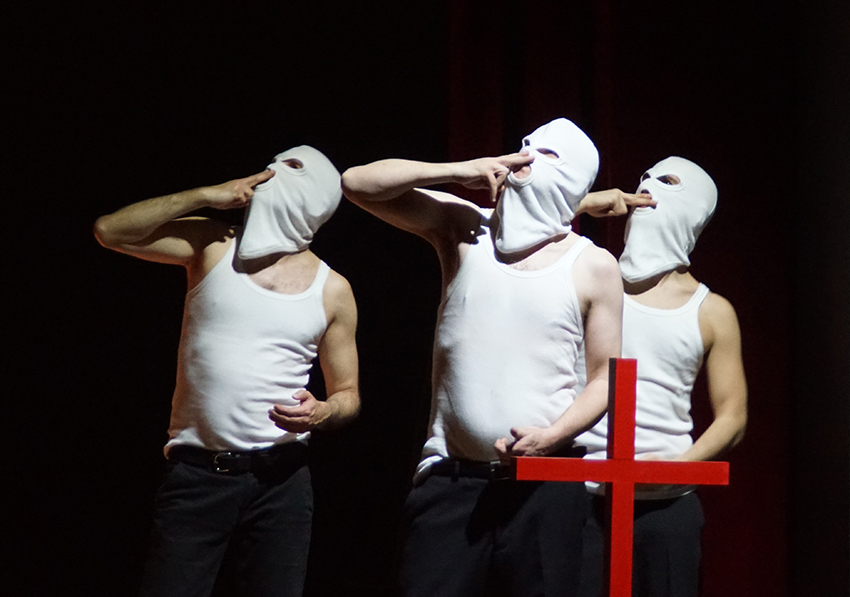

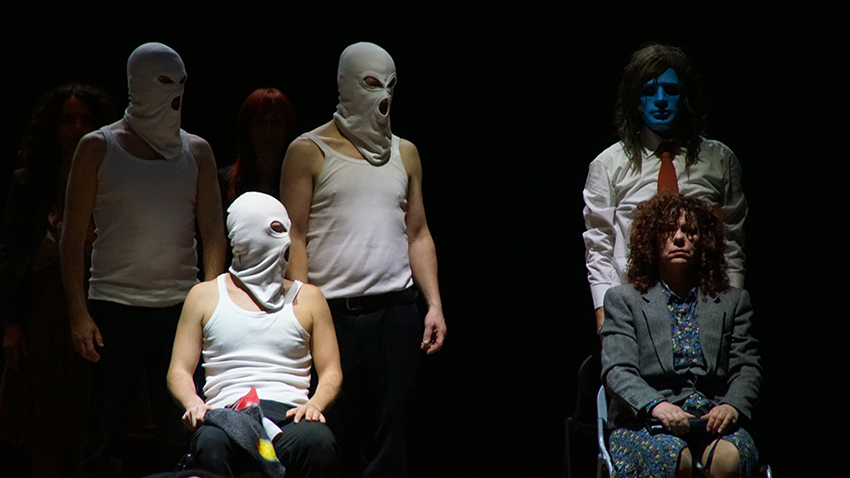

Lo spettacolo, quindi, non fornisce didascalie; se non la registrazione di un dialogo dello stesso scrittore sulla scelta di fare film per pochi, dopo Il vangelo e La ricotta, partiture da far interpretare a quegli stessi strati avanzati intellettualmente della società cui si rivolgeva il suo Teatro di parola. Certo, con qualche cartello o proiezione brechtiana esplicativa, tutto risulterebbe più facile. E invece Cramarossa mette in scena due uomini (poi diventeranno tre) incappucciati, o meglio con passamontagna bianchi o, meglio, maschere simili alle medicazioni per i grandi ustionati al volto. Sono corpi, in pasoliniana canottiera, scossi dall’inizio alla fine da movimenti ora geometrici ora febbrili. Accanto a loro ci sono alcune donne, che aprono la strada al Femminile, alle parti più dolenti e fonde della psiche: narrano distese in terra, si scoprono, si agitano, diventano coro, evocazione di spiriti della terra, della fragilità offesa, della natura negata, del bisogno di cambiamento, spiriti di morti.

Un uomo col volto azzurro interpreta il poeta Novomensky, antagonista dello Jan che si concederà agli onori del premio Stalin per la poesia, in una continua dialettica tra impegno e asservimento al potere di turno, tar visione e adeguamento.

Varie immagini pittoriche entrano in questo quadro sinfonico e dissonante insieme, da La liberté di Delacroix che agita la bandiera a guida dei pezzenti a figure di mater dolorosa, di pietà. Fino a quando lo spettro del padre non annuncia il sacrifico di Jan Palach, nel quale già il giovane Jan, nella prima scena, aveva indicato una possibile identificazione con Pasolini stesso affermando “e per protesta voglio morire di umiliazione”. Il carpo espiatorio, il poeta che si offre, con la ricchezza terragna del suo mondo al sacrificio, contro una società degradata. E quando il padre annuncia l’invasione sovietica, ci sovviene del rogo inflittosi da Jan Palach e quelle ‘maschere’ assumono il senso della grande ustione, che portò il ragazzo a tre giorni di degenza prima di morire, ma anche al contrasto tra ricovero in ospedale e “disperata vitalità” dei gesti.

Ma a questa complessità il Teatro della Bambole ha fornito più di una chiave d’accesso agli spettatori, specie ai più giovani: facendo precedere lo spettacolo da incontri con studiosi ed esperti rivolti a studenti, con recite in matinée per le scuole e serali per il pubblico, a Gioia del Colle e a Bitonto, in un progetto per “Puglia Culture” intitolato, in modo controintuitivo, “Senza sguardo”. Cito: “‘Senza Sguardo’ perché certe persone attorno a noi non sono state guardate come avrebbero meritato, poiché in esse si aprivano evidenti squarci di memorie/azioni passate dal contenuto avanguardistico. Non viste, esse hanno in ogni modo marcato la propria esistenza, cercando il punto focale che potesse dare forma ad un pensiero (diremmo, quindi, a un’Etica) ove diramare, tramite ellissi, iperbole e parabole, la propria presenza nel mondo, stratificando i linguaggi fino a renderli ‘scatole comunicanti’”.

È, in fondo, una polemica contro sguardi di tempi superficiali, dove l’ascolto si è perso. Con Lea Durante, italianista di vaglia dell’Università di Bari, ho avuto l’onore di essere coinvolto nel progetto. Ho condotto alcuni incontri con le scuole e ho assistito a una matinée a Gioia del Colle, con ragazzi attentissimi, che solo in certi momenti lasciavano calare la tensione, e si facevano andare ai commenti di chi ha l’abitudine allo sguardo e alla distrazione veloci, a passare in fretta da un oggetto all’altro di attenzione. Ma credo che anche per loro questo arduo lavoro di concentrazione sia stato una bella lezione, un incontro con il nome di un poeta lasciato spesso ai margini dei programmi scolastici, con una voce che può ancora aiutare a interpretare i tempi in cui siamo precipitati ponendoci, in modo abbastanza radicale, in una prospettiva esterna a essi. Le domande, alla fine dello spettacolo, erano precise e mostravano il desiderio di sapere di più, nel teatro di una delle città che state, nel 1964, set del Vangelo secondo san Matteo, con una lapide, proprio all’ingresso, che ricorda l’episodio. Ecco chi era quel Pasolini.

BESTIA DA STILE

Canto della Parola: Pier Paolo Pasolini.

Canto del Popolo: Emilia Brescia, Giovanni Di Lonardo, Rossella Giugliano, Federico Gobbi, Iula Marzulli, Domenico Piscopo, Ilaria Ricci, Maurizio Sarni.

Canto delle Vesti: Silvia Cramarossa.

Mascheratopia: Federico Gobbi.

Disegno Luci: Roberto De Bellis.

Canto della Messa in Scena: Andrea Cramarossa.

Casa Madre: Teatro delle Bambole.

Lo spettacolo replica, per “Puglia Culture” al teatro Traetta di Bitonto (BA) il 3 e il 4 alle 10 in matinée e il 4 alle 21, sempre al teatro Traetta di Bitonto

Progetto di ricerca: Nella Terra di Mezzo – Le parole di Pasolini.

In collaborazione con OTSE – Officine Theatrikés Salento Ellàda.